進研ゼミ小学生講座チャレンジタッチの効果的な使い方と、発達障害の息子たちのタイプ別メリットデメリットをご紹介します。

発達障害の特性を持つ子供たちは変化を嫌うタイプも多く、まさに我が家の子供たちは二人とも変化に弱いタイプです。

「チャレンジタッチを取り入れる」というちょっとした変化も、事前準備があるのとないのでは全く違います。

そこで我が家ではチャレンジタッチの受講を始める前に、子供たちとチャレンジタッチに関する約束事を話し合い、生活の変化に見通しをたてました。

おかげで我が家ではスムーズに、しかも受講して2年たった今でもいい感じでチャレンジタッチとお付き合いできています。

では具体的に何をしたのかを説明します。

さらにチャレンジタッチを利用するメリットとデメリットを個性豊かな息子たちの発達障害の特性・性格別に紹介します。

チャレンジタッチの効果的な使い方/3つの工夫

ここではチャレンジタッチの効果的な使い方として3つの工夫を紹介します。

チャレンジタッチを取り入れる前、紙媒体とタブレット教材どちらをやりたいか、子供たちと話し合いました。

すると予想通り「タブレットで勉強したい」という答えが。

まず本人たちに「やりたい」と言わせるのがポイント!すると受講前にタブレット学習の約束を決めるのもスムーズにいきます(^^♪

チャレンジタッチをやる時間を決める

まずやる時間について。

チャレンジタッチをやる時間は朝ごはんが終わって登校するまでの朝の時間にすることに決めました。

我が家は共働きなので、学校が終わってから子供たちは放課後デイサービスへ行きます。

帰ってきたら宿題のやり直しをして、お風呂に入ってご飯を食べて…と毎日バタバタです。

余裕のある時間にルーティン化したほうがわかりやすいので、やるべきことの少ない朝の時間に入れ込みました。

夜やることもありますが、20時以降は勉強であってもタブレットは使わないと決めています

次男が特に依存性が強く、また睡眠が浅いので、「夜20時以降はタブレットやゲームはしない」と約束しています。

20時以降は、ゆっくり本を読んだり、おもちゃで遊ぶ時間を確保し睡眠の妨げにならないようにしました。

【チャレンジタッチをやる時間と使っていい時間帯】

・チャレンジタッチをやるのは登校前

・チャレンジタッチを使っていいのは夜20時まで

チャレンジタッチをやらないと出来ない事を決める

寝坊したりお休みの日、チャレンジタッチをしたくない日があります。

そんな時、「チャレンジしなさい!」と言うのはストレスですが、「チャレンジタッチをやらないと出来ない(楽しい)こと」決めると、チャレンジタッチを進んでやるようになります。

我が家では、チャレンジタッチと同時期に任天堂スイッチを購入したのですが、「スイッチはチャレンジタッチをしてからでないとできない」というルールを設けました。

子供たちは早くスイッチがしたいから、チャレンジタッチを自ら終わらせます

チャレンジタッチをやればできる、楽しみをつくる

長期休みに付録の紙媒体問題集をまとめて取り組む

チャレンジタッチはタブレット教材がメインですが、紙媒体の問題集も定期的に送られてきます。

その問題集を自ら計画的にやることはまずないので、長期休みに残っている紙媒体を片っ端からやらせます。

そうすることでだいたいの復習は網羅できるので、足りない苦手分野を補充してあげるだけですむのです。

主要教科のドリルと苦手克服用ドリルをイチから揃えるだけでもかなり手間です。チャレンジをやめていた時、チャレンジみたいな取り組みやすさと内容を兼ね備えたものを探しましたが、市販のドリルで見つけられず困りました。

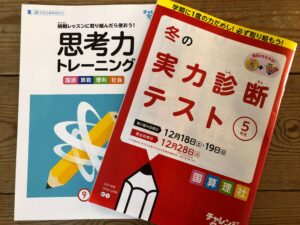

例えば冬休み小学5年生の長男はこれをします☟

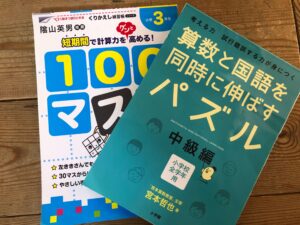

小学3年生の次男はこれをします☟

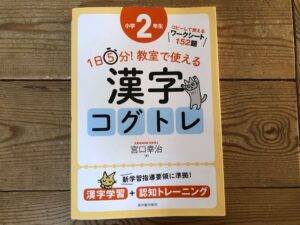

「算数と国語を同時に伸ばすパズル」と「コグトレ」は療育におすすめ!長期休みは必ずやってます。

1日5分! 教室で使える漢字コグトレ 小学2年生 [ 宮口 幸治 ]

算数と国語を同時に伸ばすパズル(入門編) 考える力試行錯誤する力が身につく 小学校全学年用 [ 宮本哲也 ]

長期休みに紙媒体をまとめてやれば

・子供は達成感を味わえる

・親は別途ドリルを準備する手間が省ける+ドリルが残るストレスから解放される

【発達障害タイプ別】チャレンジタッチのメリットデメリット

同じように育てているのに、性格も発達障害の特性も全然違う息子たち。

ここでは彼らのタイプ別でチャレンジタッチのメリットとデメリットをまとめてみます。

マイペースで真面目な長男の場合

小学5年生。おっとりマイペースで真面目で理論派。かなり書字が苦手だけど読書大好き。ADHD+ASD。ソーシャルスキル低めなぽっちゃりです。

真面目で知識欲の高い長男は、決められたことは必ずこなしますが、環境によって集中力が続かないことも多くなんでも時間がかかります。

【メリット】

✓書字の苦手さを感じず学習に取り組むことができる

✓視覚優位なので、動画解説は理解しやすい

✓学習コンテンツが多いので興味の幅が広がる

✓見る力が弱いが、見る力を養うアプリゲームがある

✓クラスで受講者が多く、友達とのコミュニケーションが増えた

【デメリット】

✓タッチペンが定期的に行方不明になる

✓電子書籍や学習動画が楽しすぎて長時間利用してしまう

✓小さい字を書けないため余白スペースが足りない(別途紙が必要なこともあり)

かぁが買ってくる問題集をするならチャレンジがいい。だって書くのがメンドクサイしいろいろ大変なんよ。

勉強をサボりたいせっかちな次男の場合

小学3年生。せっかちで甘え上手。できればサボりたいけど怒られるからやるタイプ。ギフテッド予備軍で自尊心が低い。グレー寄りのASDで過剰適応気味。

とくかくせっかちで自分ルールを作ることもよくあり、年齢的にも学習状況を見守る必要があります。

【メリット】

✓学習に取り組む習慣が出来ている

✓予習復習ができ、授業で発言ができ自信につながっている

✓付録が楽しみで頑張れる

✓問題を解いたらすぐ丸付けされるので、せっかちに最適

✓学習時間を知らせるタイマー設定を利用し、取り組み忘れが少ない

【デメリット】

✓学習時間が短すぎる

✓本当に解いているのかわからない

✓書字が苦手なため漢字の書き取りで苦戦している

✓必要最低限の学習しかしていない

あっとるのに漢字がマルにならんけんイラつく。でもチャレンジしないとスイッチ出来んし、ちゃんとやりよるよ。

チャレンジタッチをはじめたきっかけ

子供たちがチャレンジタッチを受講しはじめて2年以上経過しました。

我が家では以前、紙媒体で進研ゼミを受講していたのですが、やっていない教材がどんどん増えていったのでいったん退会しています。

長男も次男も、こどもちゃれんじ(進研ゼミ幼児講座)を受講し、そのまま紙媒体の小学生講座も継続していましたが、やっていないワークが何冊も溜まって私も息子たちも超ストレスでした。

その後コロナ禍で学習の遅れと書字の苦手さが際立ってきたので、タブレット学習を取り入れることにし、進研ゼミ小学生講座のチャレンジタッチを受講することにしました。

いろいろ試行錯誤していますが、チャレンジタッチは今のところ取り入れて成功だった便利グッズの一つです。

長男は小学3年生、次男は小学1年生の3学期末からチャレンジタッチを始めました

2年以上チャレンジタッチを継続していますが、チャレンジタッチを始めて一番よかったと思うことは学習に意欲的になったことです。

チャレンジタッチで予習をすると授業で手を挙げることができたり、授業でわからなかったことの復習をすることでテストでいい点が取れる、と実感している様子の息子たち。

教科にもよりますが、以前は頻繁に口にしていた「ぼくは頭が悪いから…」というフレーズを聞かなくなりました。

知的レベルは高い方ですが、クラスのみんなと比べて「理解度が低い=頭が悪い」と感じていたようです。「ぼくは頭が悪い」と思っていたと知ったとき悲しくなりました(涙)

【チャレンジタッチをはじめたきっかけ】

・コロナ禍での学習の遅れが気になって

・書字が苦手なのでタブレット教材で学力を伸ばしたかった

【チャレンジタッチをはじめてよかったこと】

・自信がついて学習に意欲的になった

まとめ

発達障害の特性をもつ息子たちのタブレット教材として利用している、進研ゼミ小学生講座チャレンジタッチの効果的な使い方と息子たちそれぞれのタイプ別メリットデメリットをまとめました。

それぞれデメリットもありますが、価格も含め総合してチャレンジタッチに満足しています。

私の住む福岡市ではコロナ禍で学校で急速なデジタル化が進み、休校明けてすぐタブレットが全員配布されました。

変化が苦手で新しい取り組みに馴染むのに時間がかかる子供たちですが、事前にチャレンジタッチでタブレットを触っていたため、学校のデジタル化にすんなり馴染めていました。

事前にタブレットを利用していてよかったです

ソーシャルスキルの低い長男にとって、クラスでチャレンジタッチをしている子が多かったのでコミュニケーションツールとしての役割も果たしています。

4年生くらいになると、男子でもコミュニケーションの取り方が低学年の時と比べ少し変わります。

3~4年生のころ、そのお友達の変化についていけず底抜けに明るかった長男が元気がない時期がありました。

少しずつではありますが「チャレンジタッチやってる」「スイッチをやっている」という共通言語でコミュニケーションがはかれるようになりました。

学習だけでなくソーシャルスキルもアップさせてくれています

チャレンジタッチとスマイルゼミを迷い、チャレンジタッチを受講していますが、2年経過した今でも満足なグッズのひとつです。

進研ゼミ小学生講座は半年受講でタブレットの違約金がかからなくなるので、迷われたら半年だけでもやってみるのも一つの手です。

私もいろいろ口コミなど調べて迷いましたが、子供たちの実際使った反応を見て継続するか決めるのが一番早かったな、と実感しました。

・学校のデジタル化前に取り入れておいてよかった

・チャレンジタッチはソーシャルスキル向上にも役立つ

・迷ったら半年受講して子供の反応を見るのがオススメ

コメント