進研ゼミチャレンジ小学生講座の受講を検討したとき、紙教材とタブレットののどっちにするか相当迷いました。

発達障害の特性をもつ子供たちにはどっちがよいのか、いろいろ調べて悩んだ結果、我が家ではタブレット(チャレンジタッチ)に決めました。

その比較内容とタブレット(チャレンジタッチ)に決めた理由をご紹介します。

子供にやらせることだから失敗したくない!とベネッセに問い合わせしたり、いろいろ調べて決めました。

紙教材(チャレンジ)とタブレット(チャレンジタッチ)の比較

進研ゼミ小学生講座の学習は以下で構成されています。

全国規模の診断テスト以外全てが含まれるタブレット(チャレンジタッチ)に比べ、紙教材(チャレンジ)は紙教材+パソコン+ハンディゲームでそれぞれ学習することになります。

| タブレット(チャレンジタッチ) | 紙教材(チャレンジ) | |

|---|---|---|

| 5科目 | タブレット | 紙教材 |

| 赤ペン先生の添削 | タブレット | 紙教材 |

| 診断テスト | 紙→タブレットで提出 | 紙教材 |

| プログラミング | タブレット | パソコン |

| 英検・漢検対策 | タブレット | パソコン |

| オンライン授業 | タブレット | パソコン |

| 電子書籍 | タブレット | パソコン |

| アプリゲームなど | タブレット | ハンディゲーム |

最初、私は「勉強するなら絶対、紙教材でしょ!タブレットを使う理由がない!」と思っていましたが、上記を比較して考えなおしました。

「紙教材が絶対いい!」と思っていたのにタブレットに決めた理由

「書いて学ぶ」ことが大切、タブレット学習なんて邪道!とタブレット学習反対派だった私が、紙教材(チャレンジ)ではなくタブレット(チャレンジタッチ)に決めた理由は、子供たちの発達障害の特性にタブレットのほうが良いと思ったからです。

物の管理が苦手→タブレットだけで勉強ができるのがいい!

長男、次男とも物の管理が苦手。筆箱の鉛筆&消しゴムでさえ管理できず、ランドセルと学校の引き出しに溜まりまくってます(-_-;)

タブレット(チャレンジタッチ)に決めた1番の理由は、学習をする道具がタブレットのみでよいことです。

紙教材だと、①ワーク②鉛筆③消しゴム、と少なくとも3つの道具が必要で、それらを準備するだけで彼らは時間がかかります。

さらに上記の表のとおり、ワーク以外の学習をしようとすると別途道具が必要になり、さらに時間がかかります。

タブレットさえあれば、どんな学習もできるということが一番魅力的でした。

タブレットだけを管理しておけばよいので、「あれがない、これがない」と探さなくてよく私も子供もストレスなく学習が始められます。

書字が苦手→書くストレスから解放され学習に集中できる!

長男、次男とも書字障害まではないけど、書字が苦手。文字は読めるけど一文字ずつ書くのに時間がかかります。

「タブレットにした方がいいかな」と考え始めたきっかけの一つに、子供たちの書字の苦手さがあります。

特に長男は知識欲が人一倍高いのに、文字を書くことが学習意欲を半減させていました。

なるべく文字を書かなくてよいタブレット学習のほうが、勉強が捗るのではないかと感じていました。

「勉強したくない+書字が苦手」で余計勉強したくない病になりかけていたので、字を書かなくてよい環境を作れたことは学習意欲の向上につながりました!

結果、タブレット学習は書字の苦手さをカバーしてくれるので学習するストレスはさほど感じてない様子です。

集中できない→確認がすぐできるから飽きずに集中できる!

集中力のなさも学習の妨げになる発達特性のひとつ。彼らは机上に何かあるだけで集中力が途切れます。

環境によって集中力が左右される特性の子供たちにとって、丸付けのタイミングも重要です。

万が一間違っていたら、タイミングによっては集中力が持続できずやり直しにかなり時間を要することも少なくありません。

タブレットなら、やったそばから丸付けをしてくれ、丸付けをしてもらう時間を待つことなく、自分のタイミングで学習を勧められます。

特にせっかちな次男は、丸付けを待つのがイヤなタイプ。タブレットならクイズ感覚で問題を解けるので楽しいようです。

長男次男とも、丸付けのための待ち時間がなくなったことで無駄に集中力をそぐことなく、効率的に学習を勧められます。

タブレット(チャレンジタッチ)の心配事

タブレット(チャレンジタッチ)が息子たちの発達障害の特性にあっていたので、以前より学習がスムーズになりましたが、全く心配事がないわけではありません。

きちんと真面目に勉強する長男のようなタイプなら問題ないのですが、現在小学3年生の次男のタブレット学習が心配になることがあります。

チャレンジタッチをする次男の学習が不安だったので、進研ゼミの「学び相談室」で電話相談してみました。

進研ゼミには子供たちの学習方法についての心配事を相談できるシステムがあります。

今回、ずっと気になってい次男のタブレット学習について相談してみました。

私が気にしていることは

・学習の時間が短すぎる。本当に理解して勉強しているのかわからない。

・我流でチャレンジタッチをやっているので、本来の使い方を知りたい。

ということ。

学習の時間が短すぎる。本当に理解して勉強しているのかわからない。

進研ゼミ学び相談室です。

小学3年生の学習時間が短すぎるので、本当に理解しているのか気になっているのですが。確認方法はありますか?

お子様の学習の取り組みの確認方法ですね!保護者様の「おうえんネット」はご覧いただいていますか?

おうえんネットからくるメールは見てるんですが、結果だけのお知らせなので詳細がわからなくて…。もう少し詳しく確認できる方法はありますか?

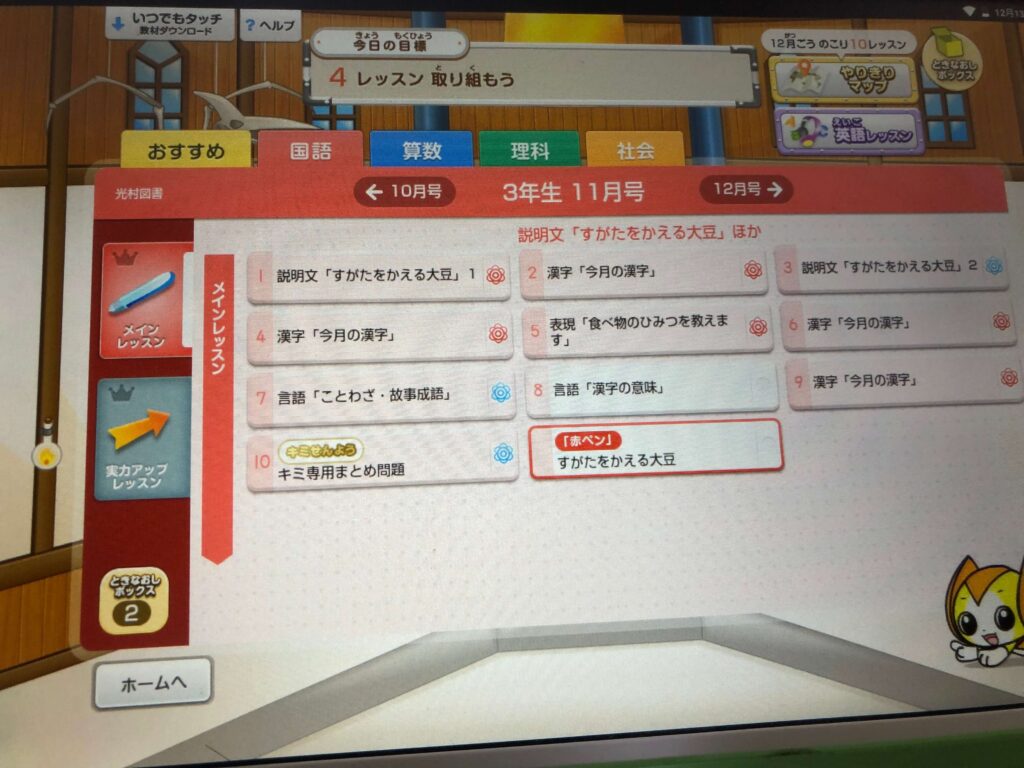

では、お子様のタブレットの「教室」をご覧ください。お子様が取り組まれたレッスンの横に赤花丸、青花丸、二重丸などのマークついていると思います。それを見ていただくとお子様の理解度をチェックしていただくことができます。

★マークの意味★

・赤はなまる→ストレートで全問正解したレッスン

・青はなまる→やり直して全問正解したレッスン

・二重まる→解きなおしが残っているレッスン

赤はなまるは理解できているけど、青はなまるは間違ったのをやり直したってことですね。

そのとおりです。また「キミせんよう」と書かれているレッスンは間違った箇所をAIが判別してまとめ問題を作っているので、そこで何を間違えたかを確認することもできます。お母さまが確認するときは問題を解かなければ次に進めないのでわざと間違えて進んでくださいね。

我流でチャレンジタッチをやっているので、本来の使い方を知りたい。

わかりました。ありがとうございます。

それとチャレンジタッチの学習の正しい進め方を教えてください。

基本の進め方は、まず「メインレッスン」→「キミせんようレッスン」→「赤ペン先生のレッスン」→紙教材の「テスト100点問題」をされてください。さらに時間があるようなら、実力アップレッスンの「もっと!演習」→「もっと!応用・思考力」へ進まれてください。

★チャレンジタッチ基本の進め方★

①メインレッスン:学校の授業をわかりやすくしている問題

②キミせんようレッスン:間違えた問題をやり直す問題

③赤ペン先生レッスン:総合的に理解しているかチェックする問題

④テスト100点問題:学校のテストに出る可能性のある問題

⑤実力アップレッスン

解きなおしボックスって何ですか?

間違えた問題を再度レッスンする内容なのですが、一度忘れたころにやると効果的ですよ。

よくわかりました!ありがとうございます。

学び相談室の方はとっても親切丁寧でした。

私の心配の先のことまでいろいろ教えてもらえて、さらに知らなかった使えそうな機能まで教えてもらいました。

チャレンジタッチ歴2年以上なのに全然使いこなしていなくて驚愕…

年に1回届く「使い方ガイド」にきちんとしっかり書いてあります。

私がきちんと確認していないだけにもかかわらず、わからなければ電話で一から十まで丁寧に使い方を教えてもらえるのはありがたかったです。

まとめ

進研ゼミ小学生講座の紙教材(チャレンジ)とタブレット(チャレンジタッチ)、どっちを選ぶか迷った結果、タブレットを選んだ理由と、チャレンジタッチを使っての不安事についてまとめました。

どうしても紙教材で勉強をしてきた私にとってタブレット学習は抵抗がありましたが、発達障害の特性を考えると息子たちには断然タブレット学習があっていました。

次男はタブレット学習で理解できているのか心配で、実は紙教材に変更しようか少し迷いがあったのですが、学び相談室の方と話してチャレンジタッチの使い方を次男と見直してみようと思いました。

ひと月では取り組めないほどの学習内容が詰まった情報が毎月更新されるチャレンジタッチ、しっかり使えばとてもコスパのよいサービスだと思っています。

しっかり使えるかどうかは子供たち次第ですが…

小学5年生の長男は使いこなしているようですが、次男のような低学年の子は、本人たちは知らないけど、実は楽しい仕掛けがたくさんあったりします。

それを私が教えてあげられるよう、もっと情報をチェックする必要があるな、と感じました。

タブレットだから子供に丸投げしてしまっていたところがありましたが、大人がしっかり関われば、紙教材以上の効果が今後発揮できそう、そんな予感がしています。

嫌がられない程度に今後はチェックするつもりです!

コメント